こんにちは、じゅじゅいちです。

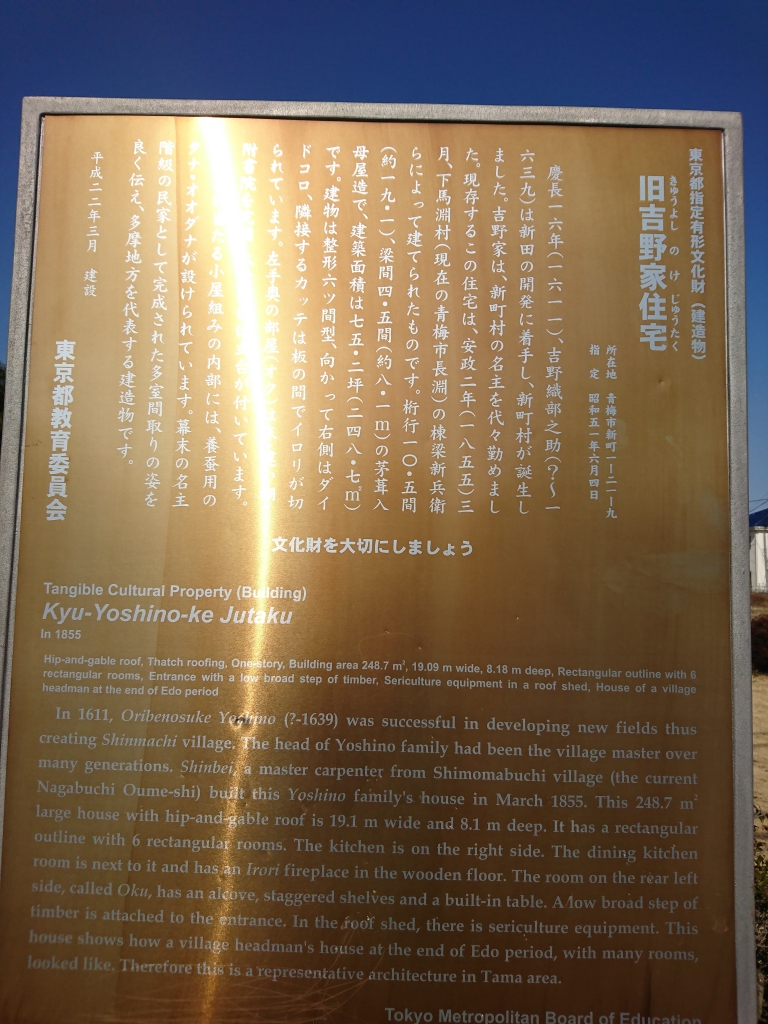

青梅市新町にある旧吉野家住宅に行ってきました。この古民家は新町村(現在の青梅市新町)の開拓に携わり代々新町村の名主を務めた吉野織部之助の家です。都指定の有形文化財です。

新町含め武蔵野台地は水流から遠く、飲料水や農業用水の確保が難しかったため開拓が遅れました。江戸時代に開拓が進められましたが、ここ新町開拓がその先駆けになったということです。開拓にあたって周辺の村々から人を集めました。開墾する代わりに3年間は年貢免除との条件もつけてもらったそうです。

場所はJR河辺駅から徒歩20分程度です。河辺駅北口をまっすぐ歩いて河辺駅北入口の交差点を右に曲がって歩きます。

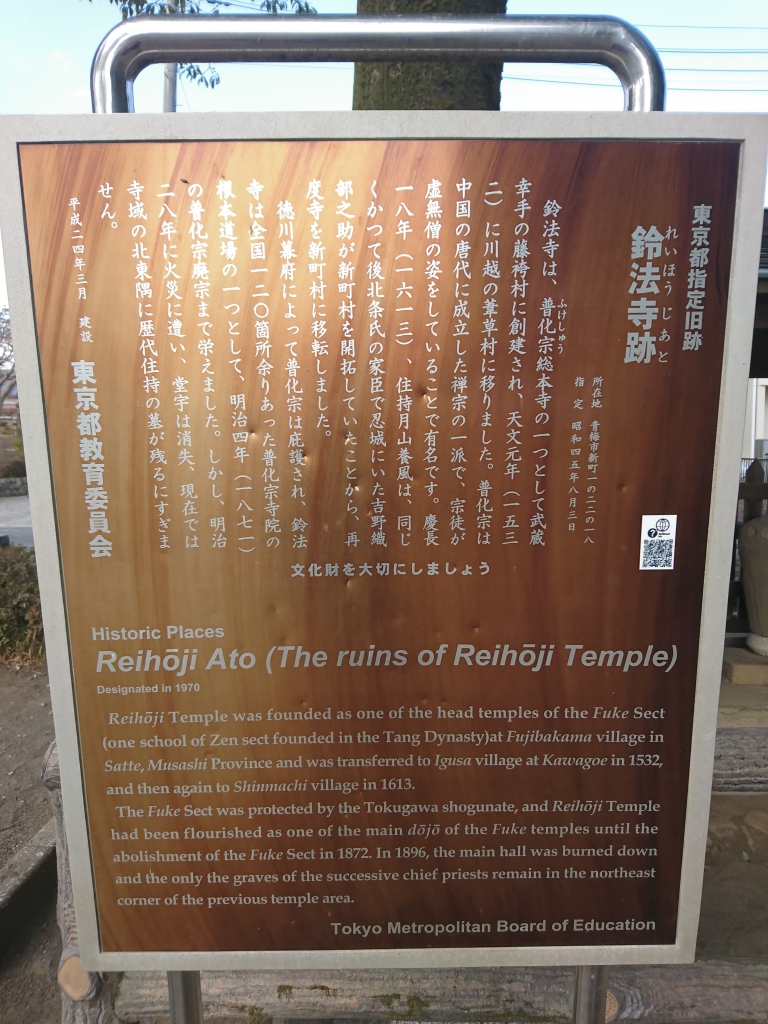

歩いている途中に鈴法寺跡がありました。普化宗の括総派総本山でした。普化宗は尺八を吹きながら旅をする虚無僧で有名で、最終的にはこの括総派と金先派の2派だけになったそうです。そのうちの一つの総本山がこの鈴法寺というわけですね。もともと藤袴村(現在の埼玉県幸手市)にありましたが、その後葦草村(現在の埼玉県川越市)に移転しました。鈴法寺の月山養風和尚は吉野織部之助の旧友の息子だった関係で、新町開拓後にここに移転したとのことです。明治4年に政府により普化宗が解体され鈴法寺も廃寺になりました。明治28年には火事によりお寺自体も焼失しました。

都指定の旧跡です。

現在は公園の隅に歴代住職の墓が残っているのみです。

しばらく歩くと住宅が立ち並んでる途中にぽつんと古民家の旧吉野家住宅があります。入場無料です。「よしのけじゅうたく」です「よしのや」ではありません。

都指定の有形文化財です。

井戸もあります。

さらに歩いていくと東禅寺があります。宗派は臨済宗建長寺派、本尊は聖観音立像です。新町開拓後に吉野織部之助がここにお寺を建てました。お寺や神社は村づくりに必要不可欠だったんですね。新町の東寄りの禅寺ということで東禅寺という名前になったそうです。現在の青梅市新町の区域から見たら全然東ではないですが、当時としてはそうだったんでしょうか。当時の区域がわからないのでなんとも言えません。

鐘楼です。

本堂です。

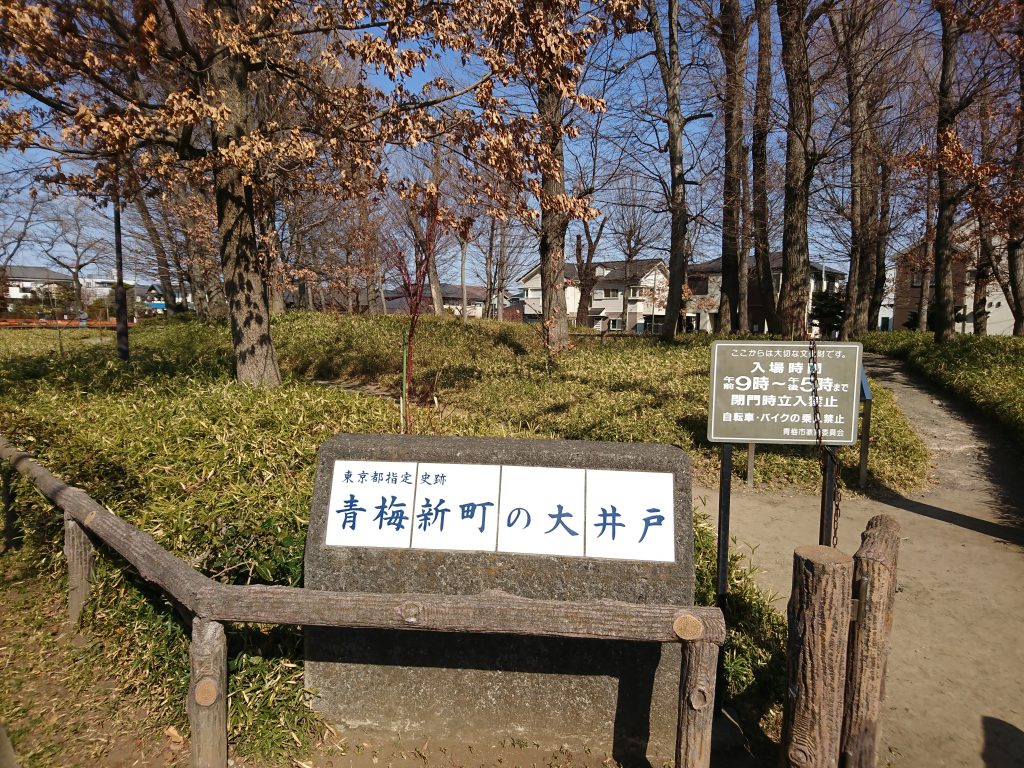

さらに歩くと青梅新町の大井戸があります。都指定の史跡です。新町含め武蔵野台地は水流から遠く、飲料水や農業用水の確保が難しい土地でした。吉野織部之助は開墾の着手と同時に井戸を掘ったということです。ここも羽村市のまいまいず井戸と同様に地中深くから水を得るために、一旦すり鉢状に大きな穴を掘りました。

羽村市ほどきれいな形ではありませんが、これもまいまいず井戸ですかね。

下にも降りられます。

新町開拓を調べてみると興味深いことがたくさんあります。皆様も新町開拓の歴史を訪ねてみてはいかがでしょうか。それでは次の史跡でお会いしましょう。

コメント