どうも、じゅじゅいちです。

国立市にある谷保天満宮に行ってきました。旧府社で式内社穴澤神社の論社です。祭神は菅原道真公とその三男である菅原道武公です。東日本最古の天満宮であり、関東三大天神の一つです。

場所は谷保駅からすぐです。谷保天満宮は「やぼてんまんぐう」と読みます。谷保駅は「やほえき」なんですね。駅名を決める時に「やほ」としたようです。

ここは谷保村でしたが、町になる時に国立町になり国立市となりました。国立という名前は既に存在していた国立駅からとったそうです。国分寺と立川の間にあるから国立駅と名付けられたそうです。谷保というのは野暮ったいを連想するので国立町にしたと言われています。

甲州街道を渡った先に神社があります。

狛犬と鳥居がお出迎え。

社叢(しゃそう)は都指定の天然記念物です。社叢とは神社の木々のことだそうです。右のプレートは半分くらい読めませんね。

脇に稲荷があります。

3社祀ってあり、一番左は稲荷神社です。真ん中が淡島神社で、右が蒼守稲荷神社らしいです。

筆塚。菅原道真公は書道の神様でもあるそうです。谷保天満宮でも1月に使い古した筆のお焚き上げをおこなっているそうです。

神楽殿。

境内ではたくさんのシャモチャボが放し飼いにされています。いい声で鳴いています。羽毛を獅子頭に使うために飼い始めたんだとか。

座牛。道真公が亡くなったとき牛舎の牛が動かなくなってその場に埋葬したとか。その動かなくなった牛を表現しているとか。

こっちは普通の撫で牛っぽい。

拝殿。

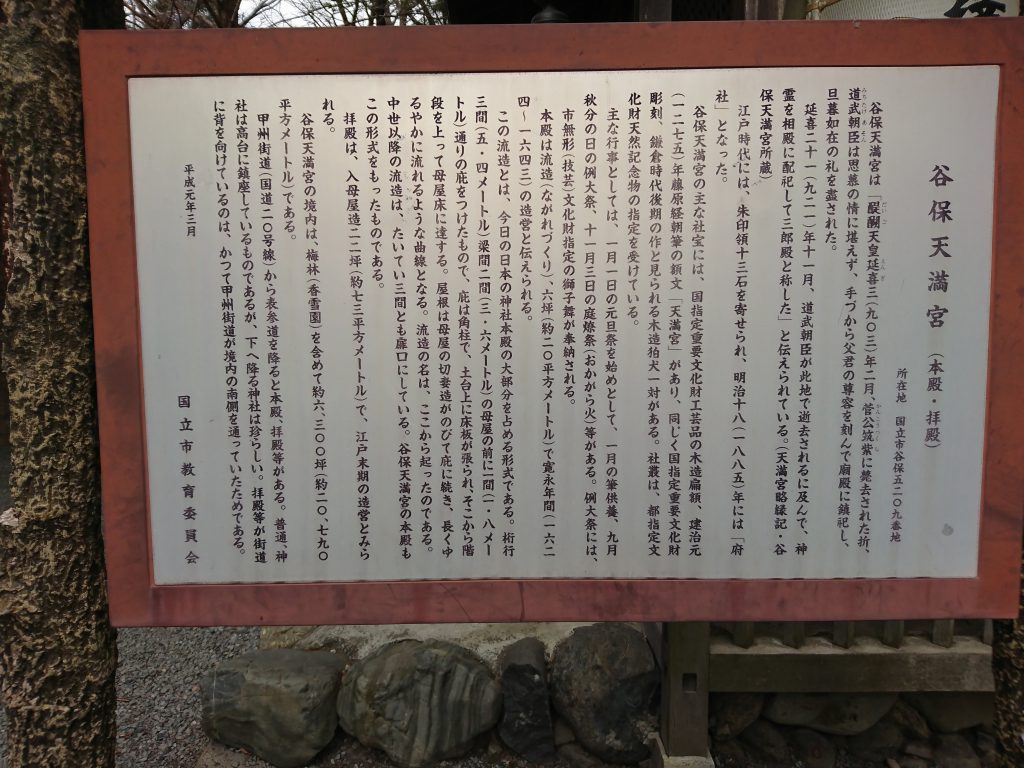

由緒。

本殿の裏に五社が祀ってあります。左から「天照皇大神宮」、「熊野神社」、「日吉神社」、「妙義神社」、「稲荷神社」です。

三郎殿。菅原道武公を祀っているらしい。

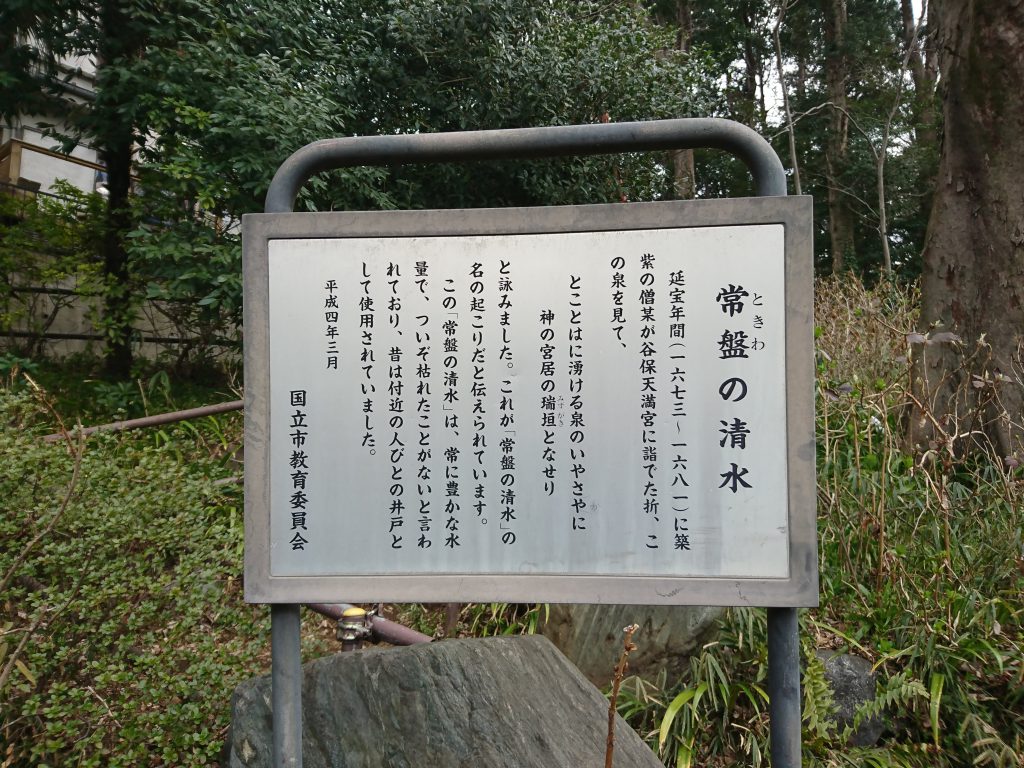

常磐の清水。東京の名湧水57選の一つです。

厳島神社。

弁天池に囲まれています。

境内の南側に梅林があります。

不明の祠。

明治41年に有栖川宮威仁親王が先導するドライブツアーが行われ、この梅林で昼食会が行われたとか。宮様御一行が谷保天満宮で参拝し、事故もなく無事に帰途に就かれたことが「交通安全発祥の地」の由来とされています。

当時の新聞記事。

駐車場の隅にある第六天神社。第六天は関東を中心に広まったのですが、その性格上明治の神仏分離で多大な影響を受けて現在そのままの名前で残ってるのは少ないです。書かれている本もあまりありませんが、川副秀樹著【「第六天」はなぜ消えたのか】では丸々一冊第六天について書かれているので興味がある方は是非。

皆様もシャモチャボがいる東日本最古の天満宮にお参りしてみてはいかがでしょうか。それでは次の神社でお会いしましょう。

コメント